У нас, конечно, последнее время всё про ИИ. Но курсы электронные никуда не делись: как были, так и остаются (пока) основным способом передачи информации в компаниях. И ошибки в электронных курсах мы продолжаем делать.

И вот что важно — разговоров про курсы стало меньше, а ошибок больше. Временами кажется, что мы вернулись на 10 лет назад и делаем всё то, что еще недавно вроде делать перестали.

С февраля по май 2025 года я видела около 100 курсов от самых разных разработчиков. Из них только 15–20% соответствует своей задаче — они и правда учат взрослых. Большинство же путает взрослых и детей. И теряет доверие своей аудитории.

Я не хочу, чтобы нам не доверяли. Самое страшное, что может произойти с нами — это потеря доверия к обучению. И не у заказчиков, а у тех, кого мы учим.

Для начала давайте вспомним: мы учим взрослых людей. Даже не так: мы их не учим, потому что их нельзя научить (они только сами могут научиться) — мы создаем условия для комфортного и эффективного обучения.

Что нужно взрослому?

- релевантность, то есть по делу;

- практичность, то есть можно использовать;

- системность и логика, то есть сразу понятно, что к чему и зачем;

- автономность и самостоятельность, то есть могу сам решать быстро или медленно, вперед или назад.

Вот теперь через призму этого смотрим на ошибки в электронных курсах, которые встречаются в каждом втором проекте (иногда чаще).

- Ошибка 1. Для кого вы делаете курс?

- Ошибка 2. Скорость

- Ошибка 3. Дробление на микроскопические части

- Ошибка 4. Слишком сложные концепции

- Ошибка 5. Сторителлинг, который не так поняли

- Ошибка 6. Навигация, которой нет

- Ошибка 7. Даже профессионалы не всегда могут написать диалог

- Ошибка 8. Практика нажатия кнопок

- Ошибка 9. Графика, графика и ничего, кроме графики

- Сначала все вставляли клипарт…

- …теперь у нас есть ИИ

- Ошибка 10. Зачем вам всё это

- Зачем вам геймификация в курсе?

- Зачем вам музыка в курсе?

- Зачем вам модальные окна?

- Что в итоге

Ошибка 1. Для кого вы делаете курс?

Открываешь курс и видишь вымышленный мир, сложный сценарий, огромное количество графики, миллион кликов и минимум смысла для слушателя.

Я хорошо понимаю, что такой курс интересно создавать: творческий процесс, местами сложно, местами весело и бодро. Я сама разработчик, я тоже люблю придумывать. Но только вот вопрос — мы этот курс для кого делаем?

Больше похоже, что для себя, для того, чтобы насладиться процессом и своими навыками. Попробовать новые инструменты, освоить ИИ для графики (ох, она очень красивая получается), создать что-то такое, чего еще не делали.

Но впечатляем мы только себя.

Вы сами такое проходить захотите? Только честно? Вам правда понравится проходить курс, у которого на экране одно предложение в маленькой рамочке, а для доступа к следующей такой же рамочке вам нужно еще подождать и на что-то нажать?

Только честно. Вы знаете ответ.

Ошибка 2. Скорость

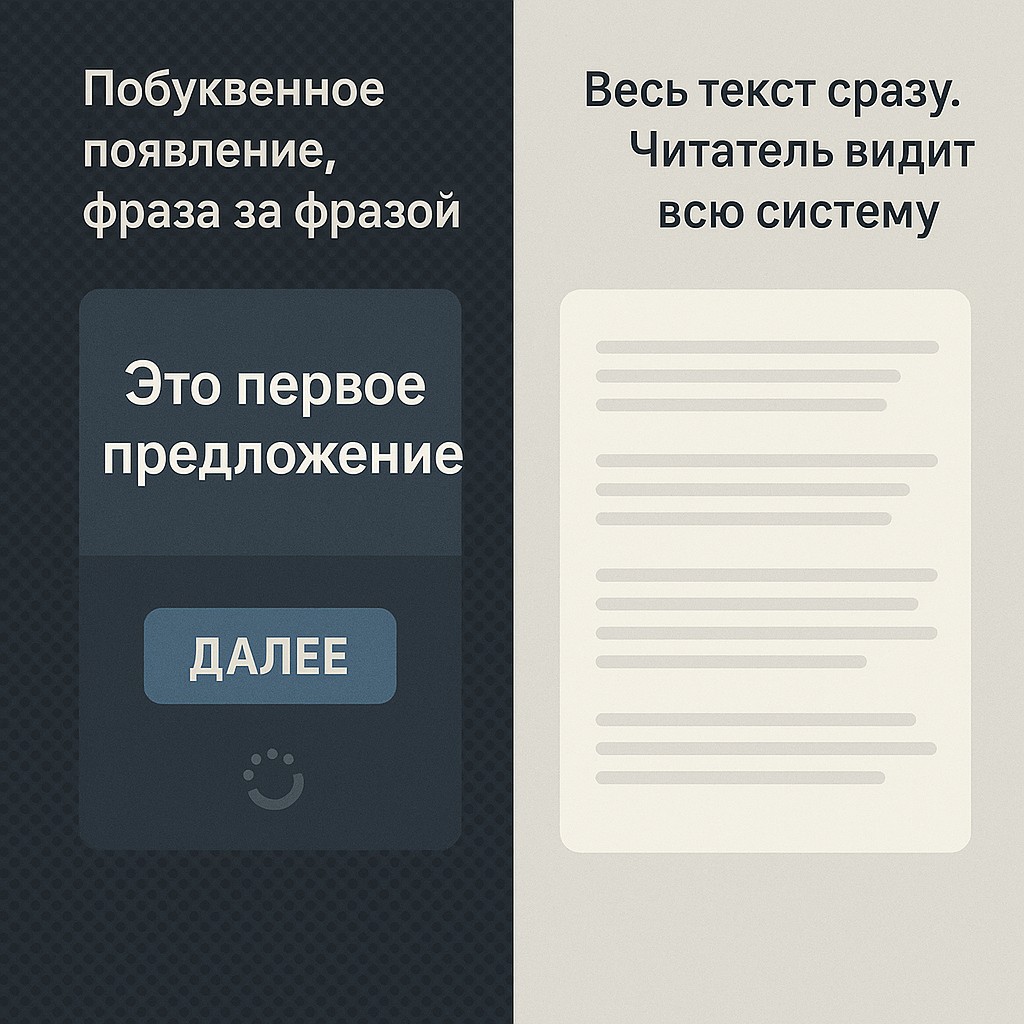

Вот эти самые маленькие рамочки, отдельные кусочки диалогов по фразе на большом экране, клики между ними, медленная анимация (а еще и побуквенное появление текста) снижают скорость выдачи контента. Причем не просто снижают, это раздражает.

- Большинство взрослых достаточно уверенно и быстро читают;

- Они прочитали раньше, чем вся анимация появилась;

- И они ждут. Непонятно чего и непонятно зачем.

Нормальный взрослый в состоянии прочитать экран текста. Дайте ему его целиком, он прочитает в своем темпе, может быть, перечитает. Не нужно ему по одному предложению на экране выдавать.

Не уверены? Попробуйте дать методологическое обоснование такой выдаче. Его нет.

Ошибка 3. Дробление на микроскопические части

Это связано со скоростью. Из-за медленной выдачи контента материал дробится на супермаленькие части, которые не складываются в одну систему. Шаги и последовательности размываются, логика теряется (точнее, не формируется), и получается какое-то рваное лоскутное одеяло.

Пример:

У нас есть экран курса. На фоне — яркая картинка, а слева окно для текста примерно на 1/6-1/8 экрана. У этого окна кнопочки, которые переключают три пункта внутри, три шага какого-то процесса.

Вопрос — почему они не вместе и не видны сразу? Ведь тогда я, как слушатель, увижу весь процесс целиком и так его и запомню. А кусочками в блоках у меня так может и остаться всё отдельно.

Давайте вспомним, что наш мозг строит связи. Он использует и новое, и то, что уже знает, и строит систему. И для этого ему систему нужно видеть. Тогда вся информация как система и укладывается.

Все важное должно быть рядом и вместе. Это, между прочим, в том числе отвечает принципам Мейера. Не нужно размывать контент, потому что это размывает смысл.

Ошибка 4. Слишком сложные концепции

Предположим, что мы учим техникам продаж сотрудников магазина плинтусов. Они работают в магазине плинтусов и продают их людям, которые делают ремонт и им нужен плинтус. Зачем мы в обучении их пытаемся отправить в сказку про теремок, на другую планету, в другую страну? Почему Петрович становится Паскалем?

В любом обучении взрослый должен увидеть себя. Свои задачи, свои проблемы, свою жизнь. А значит, и всё, что мы в курс добавляем, должно этому способствовать. Герои, если они есть, должны быть похожи на слушателей. Место действия, ситуации, события — всё такое же, как у меня. И вот тогда я, как слушатель, скажу: «О! Это же про меня!». И буду доверять и учиться.

Я готова тысячный раз написать — мотивация возможна только смыслом. Давайте честно, вас самих будет мотивировать вымышленная стилистика? Странные герои, какие-то непонятные ситуации — это не мотивирует, это отталкивает. За кого мы принимаем слушателя?

И давайте еще вспомним, что большинство из нас — педагогические дизайнеры и разработчики курсов. Мы не сценаристы «Игры Престолов», мы не умеем делать слаженный сценарий со всеми атрибутами и удерживать внимание по 10 сезонов. Да и бюджета у нас такого нет.

Мы придумываем сложную концепцию, в которую потом половина нашего контента не вписывается. В «Игре Престолов» не было задачи впихнуть материал по охране труда и информационной безопасности.

Ошибка 5. Сторителлинг, который не так поняли

Сторителлинг — это важнейший инструмент обучения. Потому что истории — это наш самый главный способ передачи информации испокон веков. До книг, до письменности, до всего — были истории. Наш мозг их воспринимает лучше всего.

Но у нас случилась путаница. Сторителлинг в курсах — это сказ о царе Салтане, детектив с украденной лестницей и прочие невероятные конструкции. Потому что мы перепутали историю с фантастикой.

Нам в обучении нужны реальные истории, кейсы, ситуации, описанные человеческим языком. Такие истории помогают запоминать, потому что связывают обучение и реальность. Они ускоряют трансфер из обучения в жизнь.

А вот фантастика этот трансфер только замедляет или вовсе не дает ему случиться.

Да, хорошие профессиональные истории писать непросто. Тут нужно и в контекст погружаться, и эксперта допрашивать, и внимательно слушать. Но они работают. Давайте будем их писать, а не придумывать вымышленные миры, с которыми мы и справится полноценно не можем.

Что больше похоже на реальность?

Вот это:

В 2018 году монтажник-высотник на стройке бизнес-центра в Екатеринбурге сорвался с 14-го этажа. Он был пристёгнут только поясом, а не полным страховочным комплектом. При падении трос вырвался из карабина.

Коллеги позже рассказали, что инструктаж проводился формально, «под роспись». Мужчину спасти не удалось. После этого подрядчика оштрафовали, а на объекте ввели обязательную проверку снаряжения перед сменой.

Или вот это:

На планете Мексиан-5 техникам приходится ремонтировать антенны на мачтах высотой в километр. Один из них, оператор по имени Джен, спешил закончить смену раньше и пристегнулся только к поясному креплению, проигнорировав инструкцию по двойной страховке. При порыве ветра его оторвало от конструкции, и страховочный пояс сорвался.

К счастью, его поймал аварийный гравиловушитель, установленный недавно по регламенту. После этого командование добавило в инструктаж жёсткий протокол с двойной проверкой фиксации. Джен стал примером на будущих тренировках для курсантов.

Так что больше похоже на реальность?

Ошибка 6. Навигация, которой нет

Взрослый — он на то и взрослый, что уже давно все решения сам принимает и сам за свою жизнь отвечает. Человек работает на опасном производстве, растит детей, строит дом, управляет автомобилем. А мы в курсах не даём пройти на слайд вперед, не даём вернуться нормально назад и не показываем меню, в котором можно между темами переключиться.

Мы отправляем человека в путешествие по медленной и полностью замкнутой траектории, из которой нельзя выбраться. Это, вообще-то, ловушка. А кому в ловушке понравится?

Взрослому нужна автономия и самостоятельность. И это не только принципы обучения взрослых, это еще и мотивация. У Пинка про это отлично написано. Я хочу отвечать за свое обучение, я хочу сама решать, нужно мне вперёд или нет, и когда мне туда нужно.

- Пройти вперед иногда нужно для понимания логики и системы. Иногда просто любопытно (а это очень важно). А иногда слушатель уже знает, о чем идет речь.

- Назад пойти еще важнее. Я могла что-то упустить и не понять, что-то не связывается, что-то пропустила. Но только важно, что назад — это не целый слайд с 20 кадрами и потом смотреть все заново. Это один шаг назад.

- Меню — это не только навигация. Это систематизация. Я вижу, что есть в курсе, какая логика. Иногда мне нужно по нему побродить, в том числе понять, что я чего-то не понимаю, и идти уже последовательно.

Давайте выпустим слушателей из клетки и дадим им свободу. Потому что, если они не захотят читать, смотреть, слушать — они все равно этого делать не будут. Никто не может заставить человека воспринимать информацию гуманными методами.

Ошибка 7. Даже профессионалы не всегда могут написать диалог

Диалог — это, пожалуй, самое сложное, что есть в писательстве. Живая речь настолько разнообразна и настолько отличается от письменной, что ее крайне сложно передать текстом. Хорошо это получается только у профессионалов. Да и то — не с первого раза. А мы с вами не писатели.

Вот несколько характеристик хорошего диалога:

- У каждого персонажа должна быть своя речь: стиль, словарный запас, эмоциональная окраска.

- Хороший диалог не просто сообщает информацию, а раскрывает сюжет, характеры, атмосферу.

В реальной жизни люди говорят бессвязно, с паузами, перебиваниями, эмоциями. Передать это на письме, сохранив при этом читаемость и выразительность, непросто. И потому получается искусственно. И это отдаляет материалы от слушателя, он сразу чувствует, что тут что-то не так.

Не нужно подавать материал через диалоги и прямую речь. Их лучше менять на истории, на простые рассказы по делу и по смыслу. Диалоги нужны только там, где это тренажер или где иначе не получится передать смысл.

Даже в отдельных фразах, которые можно использовать в разговоре, будет больше смысла, чем в целом диалоге. Каждый человек допишет дальше свой разговор, и будет намного лучше, чем диалог, который на разговор не похож совсем.

Для проверки себя снова можно задать вопрос про методическую ценность. Зачем он тут? Почему именно диалог? Нет, курс от него будет более живым. Да он и не должен быть живым, он должен быть осмысленным и полезным.

Сравните:

— Здравствуйте, Марина! Сегодня мы поговорим о видах обратной связи.

— Да, Алексей. Обратная связь бывает позитивной, конструктивной и негативной.

— Верно. Позитивная обратная связь мотивирует сотрудников.

— А конструктивная помогает развиваться!

— Прекрасно сказано, Марина.

Марина долго не могла привыкнуть к обратной связи — каждый комментарий казался упрёком. Однажды руководитель, заметив её напряжение, сказал просто:

— Ты справляешься отлично. Попробуй только чуть по-другому взглянуть на вот этот момент.

Фраза прозвучала спокойно, без нажима. Но именно она многое изменила. Марина впервые почувствовала: обратная связь — это не приговор, а помощь. С тех пор она сама старается говорить с другими так, чтобы не ранить, а поддержать.

Ошибка 8. Практика нажатия кнопок

Взрослым нужно практичное обучение. То есть они его проходят и понимают, как изученное можно использовать в реальной жизни. Это понимание формируется через кейсы / примеры и практику. В курсе должно быть много реалистичной практики.

А что главное в практике? Она должна заставлять думать. В этом её главная задача: мозг должен включиться и использовать разные нейронные связи, укреплять их и строить новые.

Очевидные правильные и неправильные вопросы к этому не приводят. Не приводят и вопросы по теории, которую проходили минуту назад. Понятное дело, что человек без нарушений когнитивных функций помнит, что он только что читал.

Есть курсы, в которых вообще не нужно ничего читать, чтобы сделать задание. Даже название курса знать не нужно. Есть такие, в которых можно выбрать только правильный вариант ответа. И те, где нужно задание проходить повторно после того, как сделал неправильно и как тебе уже сказали правильный ответ.

Тут стоит вспомнить, что практика в слайдовых и текстовых курсах сильно ограничена. Мы и так не можем дать слушателям возможность вводить полные ответы, не можем проверять самостоятельные работы, еще много всего не можем. А потому то, что мы можем сделать, нужно сделать максимально качественно.

Техника тут значения не имеет. Нужны хорошие кейсовые тесты и варианты ответов к ним. Эти варианты должны заставить думать. Если это сортировка и перетягивание чего-то куда-то, то это должно быть со смыслом. Не повтор теории, а выбор последовательности действий для кейса, для диалога, для процесса.

Когда-то, в самом начале развития цифрового обучения, году эдак в 2003-2004 считалось, что нужно делать как можно больше кликов и действий слушателя, чтобы он не уснул перед экраном. Но потом все быстро поняли, что это не метод. И что чем больше кликов, тем больше бесим слушателя. Потому и практика должна быть только осмысленной, а не клики ради кликов.

Для сравнения:

Что из перечисленного является элементом обратной связи?

А. Похвала за хорошо выполненную работу

B. Цвет фона презентации

С. Название компании

D. Температура в комнате

И вот:

Вы руководите проектной командой. Один из самых надёжных сотрудников, Дима, в последние недели начал опаздывать со сроками, допускать ошибки, стал молчалив и отстранён на встречах.

Команда начинает роптать: мол, «вечно его прикрывают». Вы знаете, что у Димы сложная ситуация в семье, но он об этом ничего не говорил сам. Ситуация начинает влиять на весь проект. Какую стратегию общения вы выберете для обсуждения ситуации с Димой?

A. Назначить индивидуальную встречу, уточнить, всё ли в порядке, и предложить гибкость в задачах, не заходя в обсуждение личных обстоятельств.

B. Провести разговор тет-а-тет: начать с поддержки, обозначить влияние на команду, обсудить возможные временные изменения в его нагрузке.

C. Поговорить в формате фидбэка по работе: аккуратно указать на сбои и спросить, нужна ли помощь, оставив тему личного за рамками.

D. Встретиться лично, но сосредоточиться на интересах команды: обозначить проблему как общую и предложить самому решить, готов ли он продолжать в прежнем объёме.

Где человек задумается? Где ответ очевиден?

Ошибка 9. Графика, графика и ничего, кроме графики

Сначала все вставляли клипарт…

Я хорошо помню курсы двадцатилетней давности: в них было много картинок. Любых, какие только можно было найти. Сначала просто из сети, потому что никто не думал про права. Прото-клипарт, много клипарта. Потом шаблонные изображения со стоков. Большинство из них не имело смысла. Это декоративно-прикладное искусство, желание заполнить пустое место на слайде, потому что иначе якобы слайд будет скучным.

Скучным бывает содержание, в котором нет смысла. А слайд, на котором важное и нужное, скучным не будет.

Мы же не ждем от МВД или от Госуслуг, что они будут нам оформлять каждую статью в картинках. Все ровно наоборот — мы ждем хороший, структурный текст без лишнего, по которому будет понятно, что именно нужно делать.

…теперь у нас есть ИИ

И тут с нами случился генеративный искусственный интеллект. Теперь у нас такие картинки, которые раньше себе могли позволить только крупные компании в дорогих заказных курсах. Целые сцены со всеми деталями, персонажами и миллионом вариаций. Бесплатно (или почти). И очень быстро.

Разве можно перед таким устоять? И курсы снова стали похожи на воскресную ярмарку, с текстурными орнаментами, с декором и сложным фоном, с сотней элементов. Красиво. Но.

Зачем?

Вся эта графика занимает очень много места, забирает на себя внимание и требует особого оформления, которое сделать уже не так просто, как нарисовать ИИ-графику.

И самое главное — это когнитивная нагрузка. Каждый элемент экрана мозг распознает, считывает и тратит на это драгоценный ресурс. Ему постоянно приходится принимать решение: это нужно или нет? Что с этим делать?

Да, немного атмосферной графики можно использовать — обложка разделов, эмоциональная цитата, итоговый слайд темы. Почему нет, это приятно. Но и эта графика должна быть по сути курса, связана с тем, о чем мы говорим.

В курсе нужна графика обязательно. Это учебная, организационная графика, которая помогает воспринимать информацию. Графика, которая помогает построить систему, увидеть логику и связи. Для этого, кстати, есть тоже отличный ИИ — napkin.ai. И другие тоже отлично это делают. И тогда ИИ помогает и дает то, что на самом деле нужно и что самим зачастую делать сложно.

Но вся графика должна быть по делу. Тут снова вопрос — зачем? Какая методическая ценность? Как это изображение помогает воспринимать и усваивать информацию?

Ошибка 10. Зачем вам всё это

Это будет сразу сборник. Потому что есть очень много элементов курсов, относительно которых возникают вопросы.

Зачем вам геймификация в курсе?

Например, когда слушатель собирает за прохождение (последовательное) частей курса какие-то артефакты, яблочки или бутылочки или набор юного скаута. Какая у этого цель?

Внимание это не держит, потому что это просто какая-то итерация, которая случается сама по себе. Интереса не добавляет, потому что тут нет игры, тут нет интриги — все равно всё дадут и дадут просто так, а не потому, что ты что-то осмысленное сделал.

Геймификация и ее элементы должны работать на достижение цели. А цель какая? Изменить поведение человека после обучения. Или же стимулировать само по себе обучение. Тогда геймификация будет работать на уровне СДО.

Но бейджи, артефакты, баллы и прочие бонусы должны даваться за дело, то есть стимулировать нужно желаемое поведение. Магазины дают бонусы за покупки, потому что они хотят, чтобы мы больше покупали. Они не дают бонусы за то, что мы просто в магазин зашли, потому что для них вход — это не результат.

Зачем вам музыка в курсе?

Отдельный вопрос. Особенно когда ее нельзя выключить. То есть работает так: открываешь курс, начинает играть музыка, и убрать ее можно только через выключение звука на компьютере. То есть свою музыку я не могу слушать в этот момент. А если выбранная разработчиком музыка мне не нравится? А если она мне мешает?

Хорошо, пусть музыка создает атмосферу. Но если у меня атмосфера уже есть, то можно мне дать возможность убрать то, что мне мешает. И тут еще важно — есть люди, у которых плохое зрение. И они будут читать курс через VoiceOver, и музыка будет очень мешать.

Туда же и звуки нажатий. Щелчки, клики, шелест, звон и все остальное. Это тоже из начала 2000-х и тоже когда-то было очень хорошо. Но проверку временем не прошло. Люди это не любят. Это снова лишняя нагрузка.

Зачем вам модальные окна?

Это те самые «всплывашки», которые открываются по клику и закрываются нажатием крестика. Первое — это два лишних клика. Второе — они дробят информацию на мелкие части. Третье — зачем?

Модальные окна отлично подходят для справочной и второстепенной информации, для каких-то незначительных деталей. Может быть, для подсказок. Но не для выдачи основного контента.

Что в итоге

Курс для взрослых должен быть взрослым. Зрелый текст, зрелая графика, сложная практика. Такой курс вызывает доверие. Самое главное — в нем должен быть смысл. То есть то, что важно тому конкретному взрослому, который этот курс будет проходить.

Вот в поиск этого смысла и стоит инвестировать. А не воспроизводить всё те же ошибки в электронных курсах.

Мы же вместо этого тратим время и энергию на то, что на самом деле не помогает в обучении

Я хорошо знаю, как сложно придумать творческий сценарий. Как сложно настраивать геймификацию, делать анимацию и сложную сборку. Лет 10 назад мы с коллегами посчитали, что курс с анимацией делается в 2–3 раза дольше, чем курс без нее. Мы брали и делали реальные замеры, и результат был налицо.

Нам нужны правильные приоритеты. Нужно тратить (точнее, использовать) время на поиск смысла, на создание сложной практики и на учебную графику. Еще на тексты, которые понятны и которые комфортно читать. Мы не сценаристы, не писатели. Мы разработчики, и это прекрасно.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы делаем плохие курсы. Я очень хочу, чтобы мы делали такие курсы, которые будут вызывать доверие и приносить результат. Чтобы вся работа, которую мы делаем, была не зря.